ふるさと納税の流れと控除の仕組み

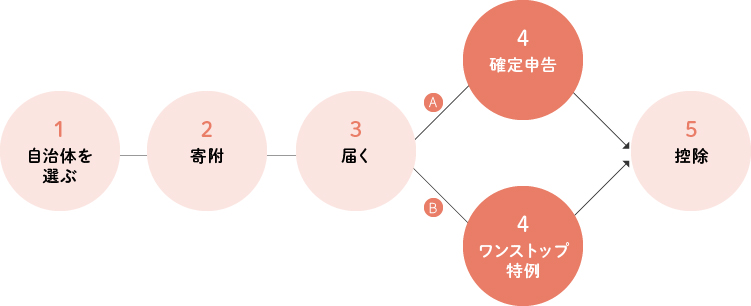

ふるさと納税の手続きはシンプルです。申込みから税金の控除までのステップをわかりやすくご案内します。

選べる二つの税金控除の方法

- 確定申告

- ワンストップ特例制度

- 返礼品や使い道から

寄附先を決定します。 - 自治体に寄附を申込みます。

続けて寄附金を入金します。 - 自治体からお礼の品や、

必要書類が届きます。 - 必要書類と共に

翌年税務署へ

確定申告をします。 - 寄附した自治体へ申請書を提出

(返礼品が到着前の手続きも可) - あなたの税金から

控除されます。

ふるさと納税の申込方法

1.寄附をしたい自治体を選ぶ

まずは応援したい自治体を選びます。出身地はもちろん、「特産品が気になる」「地域の取り組みに共感した」など、自分の好きな理由で選ぶことができます。

- ・お礼の品で選ぶ

- ・地域で選ぶ

- ・ランキングで選ぶ

- ・寄附金額で選ぶ ※お礼の品ページから寄附金額を確認できます

- ・使い道で選ぶ ※自治体ページから使い道を確認できます

- ※特産品には旬があるものも多く、配送時期が限定されていることがあります。申し込み前に確認しておくと安心です。

2.寄附をする

寄附をしたい自治体が決まったら申込手続きに進みます。

申込手続きを行い、あわせて寄附金を支払います。支払いが完了すると寄附手続きは終了です。

3.自治体からお礼の品や、必要書類が届く

支払い後、ふるさと納税を申し込んだ自治体から、お礼の手紙や寄附金を受領したことを証明する「寄附金受領証明書」、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」に関する書類などが届きます。「寄附金受領証明書」は、「確定申告」に必要な大切な書類なのでなくさないようにご注意ください。また、「お礼の品」がある場合は、申し込んだ特産品や特典も届きます。(お礼の品によっては後日配送)

確定申告を行う場合

4.確定申告を行う

ふるさと納税は、お礼の品がもらえて、さらに税金もお得になる魅力たっぷりの制度ですが、自治体を選んで寄附金を支払うだけで、その恩恵をすべて受け取れるわけではありません。お礼の品は、ふるさと納税をすれば贈られますが、税金に関しては「確定申告」を行わなければ控除されません。

「確定申告」とは、1月1日から12月31日までに得た所得を基に納めるべき税金を計算して申告・納税を行うことで、自営業の方は毎年行わなければならないおなじみの手続きです。

一方、会社にお勤めの方は「年末調整」という手続きをお勤め先の会社で行い、1年間の所得と税金を確定させているため、自分で「確定申告」をする機会は自営業の方ほど多くありません。そのため、会社にお勤めの方にとっては「めんどくさそう」と考えがちですが、手続き的にはそれほど複雑なものではありません。「確定申告」に必要な申請書類は全国の税務署にありますし、国税庁のホームページ上で申請書類を作成できます。「確定申告」には、勤務先からの「源泉徴収票」や、寄附先の自治体から送られてきた「寄附金受領証明書」が必要になります。またすでに支払った所得税が還付されるので、還付金を受け取る銀行口座や印鑑を用意しておきましょう。

なお、「確定申告」の期限は寄附をした年の翌年の3月15日(土日の場合は翌営業日)なので、必ず期限までに手続きを終わらせるようにしましょう。確定申告の手続き・作成方法など、詳しい情報は「ふるさと納税の確定申告」をチェック。

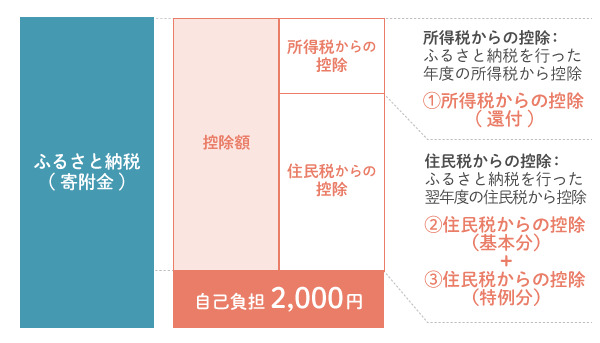

5.還付・控除される

ふるさと納税の確定申告を行うと、

自己負担2,000円を除いた金額が「所得税」と「住民税」から控除されます。

所得税分は、確定申告後にすでに支払った税金から還付金として口座に振り込まれます。

住民税分は、翌年度の住民税の納税額から差し引かれる(控除される)形で反映されます。

つまり、一部は戻ってきて(還付)、一部は将来払う税金が減る(控除)という2段階での節税になります。

(具体例)10,000円をふるさと納税した場合(所得税率10%のケース)

| 税目 | 控除内容 | 控除される金額 |

|---|---|---|

| 所得税(還付) | (10,000円 - 2,000円) × 10% | 800円(還付金として戻る) |

| 住民税(基本分) | (10,000円 - 2,000円) × 10% | 800円(翌年度の住民税から減額) |

| 住民税(特例分) | (10,000円 - 2,000円) × (100% - 10% - 10%) | 6,400円(同上) |

| 合計 | - | 8,000円分が節税に! |

このように、所得税の一部は「還付金」として振り込まれ、住民税は「減額」という形で翌年度に反映されます。

結果として、自己負担2,000円で8,000円分の控除が受けられる仕組みです。

ただし、実際の所得税率や控除額は年収や家族構成によって異なります。全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安については、「ふるさと納税 限度額と計算」を参考にしてください。シミュレータで簡単にチェックできます。

ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合

6.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附した自治体へ郵送する

実は、「確定申告」を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」もあります。ただし、「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用するには、以下のような一定の条件があります。

「ふるさと納税ワンストップ特例」を申請できる条件

- もともと「確定申告」をする必要のない給与所得者であること

- 給与所得者であっても年間2,000万円以上の給与の方や、給与以外の所得が20万円以上ある場合などは「確定申告」が必要です

- 1年間のふるさと納税の申し込み先が5自治体以下であること

- 6回以上ふるさと納税を行っても納税先(寄附先)が5自治体以内であれば大丈夫です

- ふるさと納税以外に「確定申告」をするものがない方

- 「確定申告」を行う必要がない給与所得者であっても、医療費控除や住宅ローン控除などの「確定申告」を行う場合はこの制度を利用できません

「ふるさと納税ワンストップ特例」を申請する場合は、ふるさと納税を申し込む自治体を5か所以内にしなければなりませんが、同じ自治体であれば複数回申し込んでも1自治体としかカウントされません。4か所の自治体にふるさと納税を申し込んでいても、もう1つの自治体には春夏秋冬と年に4回申し込むことも可能です。

「ふるさと納税ワンストップ特例」の手続きは、「確定申告」に替わる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をそれぞれの自治体に郵送するだけなので、「確定申告」の手続きと比べるとかなり楽になります。なお、1自治体へ複数回の寄附を行った場合は、その都度(複数回)申請書を提出する必要があります。

自治体によっては、「寄附金受領証明書」などと一緒に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封してくれるところもありますが、これはあくまでも自治体のサービスです。基本は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をプリントアウトするなどしてふるさと納税をした自治体へ送付することを忘れないでください。

また、申請書の締め切りは、原則「ふるさと納税を行った年の翌年1月10日まで」と年明けすぐです。締め切りまでに申請を行わないと、「ふるさと納税ワンストップ特例」を受けられないので、年末にふるさと納税を行う方は自分でプリントアウトして郵送するなどの対応が必要です。さらに、申請後に氏名や住所の変更があった場合も同じ日までに変更届を提出する必要があるのでご注意ください。

ワンストップ特例制度に関する手続き・準備するもの、申請書の取得方法など、詳しい情報は「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」をチェック!

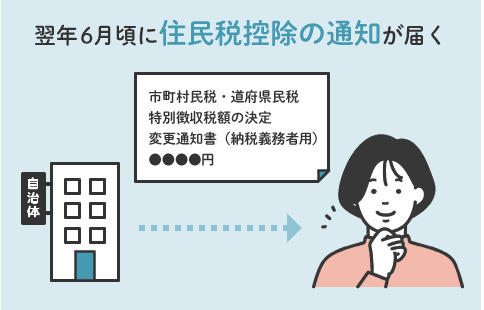

7.翌年6月に、現住所の自治体から住民税の控除通知が届く

「確定申告」では、「所得税からの還付、住民税からの控除」が行われますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」では「所得税からの還付」がなく「住民税からの控除」だけになります。ただし、所得税から還付されるべき金額は住民税から控除されるのでご安心ください。

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を期日までにふるさと納税を行った自治体に送付すれば、ふるさと納税を行った翌年の6月ころに現在お住まいの自治体から住民税控除の通知が届きます。この通知書で、本来支払うべき住民税が安くなっていることが確認できます。

ここまでで、ふるさと納税のお申し込みから確定申告、税金が控除されるまでの手続きに関するご説明は完了です!マルイふるさと納税では、お礼の品を ランキングなどから検索することができます。早速チェックしてみませんか。

ふるさと納税 まるわかり♪

ふるさと納税ってなに?どんな手続きが必要?そんな疑問にくわしくおこたえします。

はじめての方も安心してご利用いただけるよう、税金の控除や、注意点、よくあるご質問などもまとめました。

「マルイふるさと納税」ご利用にあたって

- ・本サービスでは、ふるさと納税に関する情報をできる限り正確にお伝えできるよう努めておりますが、掲載されている内容のすべてについて、正確さや最新性などを保証するものではありません。内容をご確認のうえ、ご自身のご判断でご利用いただきますようお願いいたします。また、本サービスのご利用により生じた損害や不利益について、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ・寄附や納税に関するご不明点がある場合は、お手数ですが各自治体や税理士などの専門家へお問い合わせをお願いいたします。

- ・マルイふるさと納税では「寄附金控除に関する証明書(XML形式)」の発行は行っておりません。寄附先の自治体から「寄附金受領証明書」が発行され、ご登録いただいたご住所宛に郵送されますので、あらかじめご了承ください。

![藁焼き鰹たたき 約700g【ヤマカ片山海産】 [ATCP001]](https://maruifurusato.0101.co.jp/icv/product/392014/392014-842750/X228.152_productmain_5212270_842749_orig_1753908465.jpg)

![ミックスナッツ 4種 2kg (500g×4袋) チャック袋付き 食塩不使用!【クルミ アーモンド カシューナッツ マカダミアナッツ くるみ 生ナッツ 焙煎 素焼き 無塩 おつまみ お菓子 お取り寄せ おやつ 小分け】 [e70-a023]](https://maruifurusato.0101.co.jp/icv/product/184233/184233-688949/X228.152_productmain_6380097_688948_orig_1753774833.jpg)

![焼き芋バスクチーズケーキ 4号より大きめ 冷凍 保存料不使用 3 ~ 4人分 【 焼き芋 チーズケーキ いも ケーキ バスクチーズケーキ バスチー 紅はるか チーズ スイーツ 洋菓子 芋 さつまいも BASQUE 】[SZR]](https://maruifurusato.0101.co.jp/icv/product/082104/082104-312048/X228.152_productmain_6153176_312047_orig_1756206379.jpg)

![SHIRO ホワイトティー オードパルファン [01460]](https://maruifurusato.0101.co.jp/icv/product/012262/012262-264802/X228.152_productmain_5414965_264801_orig_1759133353.jpg)